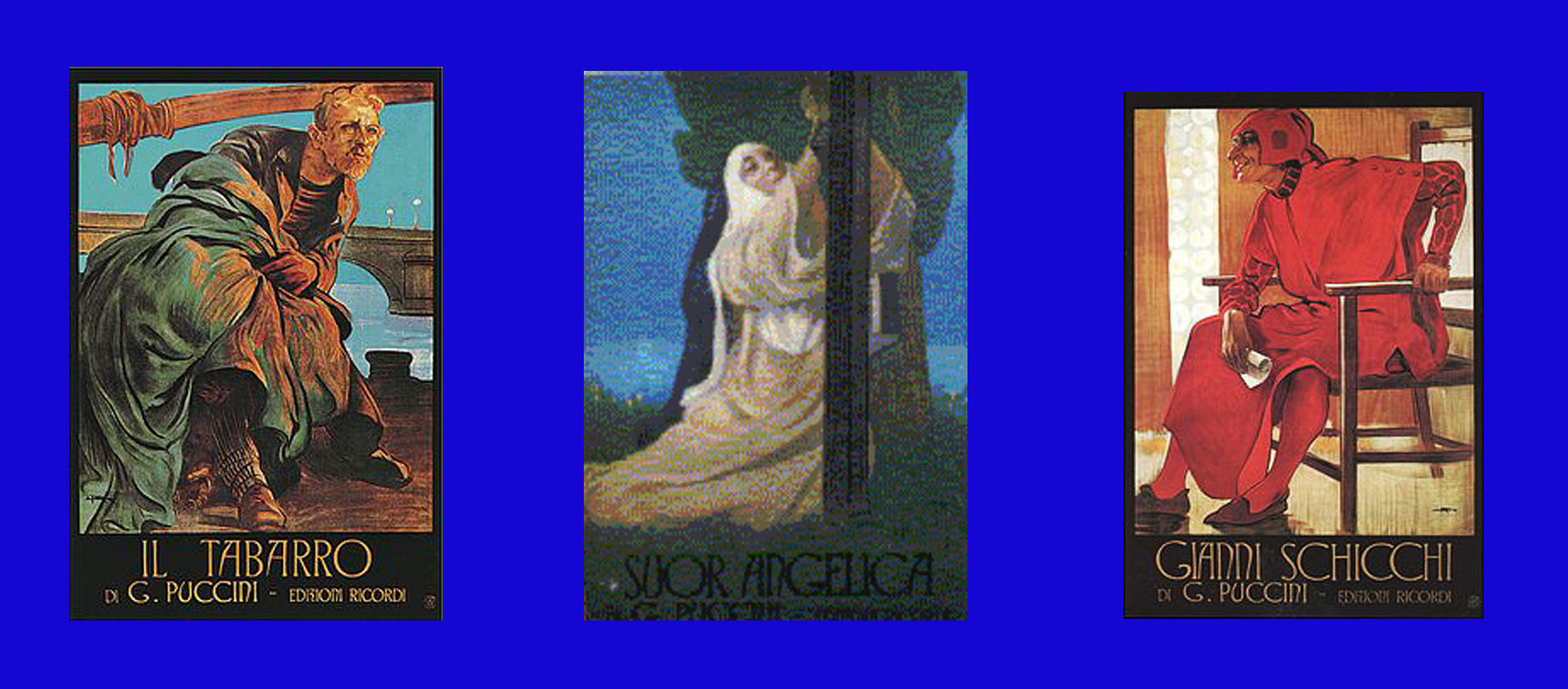

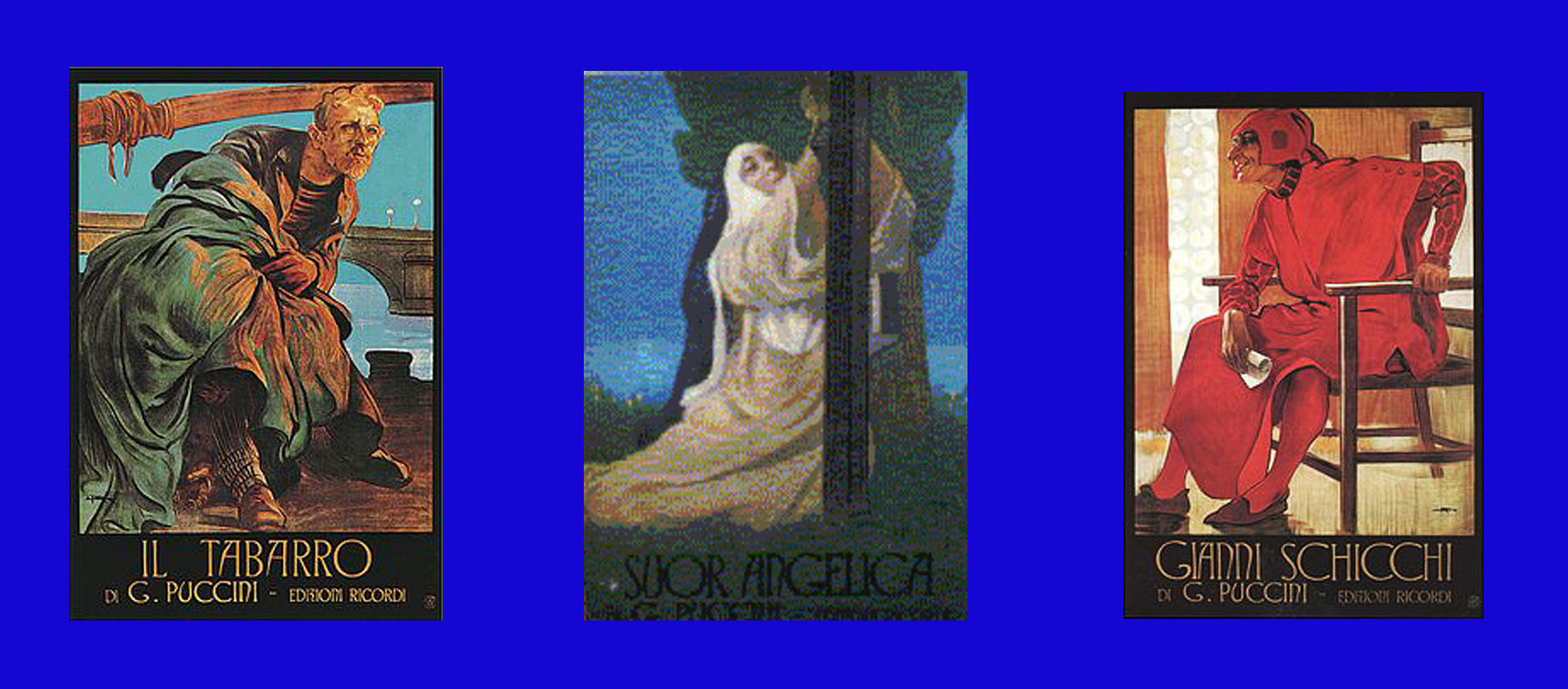

2018.9.7:「〈三部作〉外套/修道女アンジェリカ/ジャンニ・スキッキ」

東京二期会、デンマーク王立歌劇場、アン・デア・ウィーン劇場の共同制作によるプッチーニの「三部作」が新国立劇場、東京二期会、

日本オペラ振興会の3者共催で上演された。この三部作は、2作で上演されることが多く、個人的には本来の3作同時上演に接するのは、

今回が初めてであった。

東京二期会、デンマーク王立歌劇場、アン・デア・ウィーン劇場の共同制作によるプッチーニの「三部作」が新国立劇場、東京二期会、

日本オペラ振興会の3者共催で上演された。この三部作は、2作で上演されることが多く、個人的には本来の3作同時上演に接するのは、

今回が初めてであった。

今公演は、歌手も良かったが、ダミアーノ・ミキエレットの演出の面白さが特に印象に残った。まず、「外套」の舞台に船の姿はなく、

いくつかのコンテナが並んでいるだけであったが、港の作業場の雰囲気は感じられた。驚かされたのは、「外套」から「修道女アンジェリカ」

への移行が途切れなく行われたことである。舞台上のコンテナの側面が引き上げられると、そこは修道院の独房や洗濯場に変わり、

ジョルジェッタ(文屋小百合)は、舞台中央で着替え、髪を切られ、アンジェリカに変身するという奇抜なの演出であった。

「アンジェリカ」の終演後には、休憩があったが、「ジャンニ・スキッキ」の舞台であるブオーゾ邸の豪華な部屋も、フィナーレでは、人や物を

取り込んでコンテナに戻ってしまうという一貫性を持たせた面白い演出であった。

また、ドラマ的には、「外套」でのルイージとジョルジェッタの愛の表現、アンジェリカの狂気と幻想、「スキッキ」での死人ブオーゾ

のコミカルではあるが手荒な扱いは、かなりのオーバーアクションではあったが、なかなか説得力もあり、面白かった。

一方、歌手陣は、脇役にも実力者が配され、満足のゆくものであった。

特に初めて聴いたバリトンの今井俊輔(ミケーレ/ジャンニ・スキッキ)

及びテノールの芹澤佳通」(ルイージ)の豊かな美声が印象に残った。

久しぶりに聴いた文屋小百合も(ジョルジェッタ/アンジェリカ)まずまずの好演であった。

管弦楽は、ベルトラン・ド・ビリー指揮下の東京フィルハーモニー交響楽団。(2018.9.8 記)

「外套」

「外套」

「修道女アンジェリカ」

「修道女アンジェリカ」

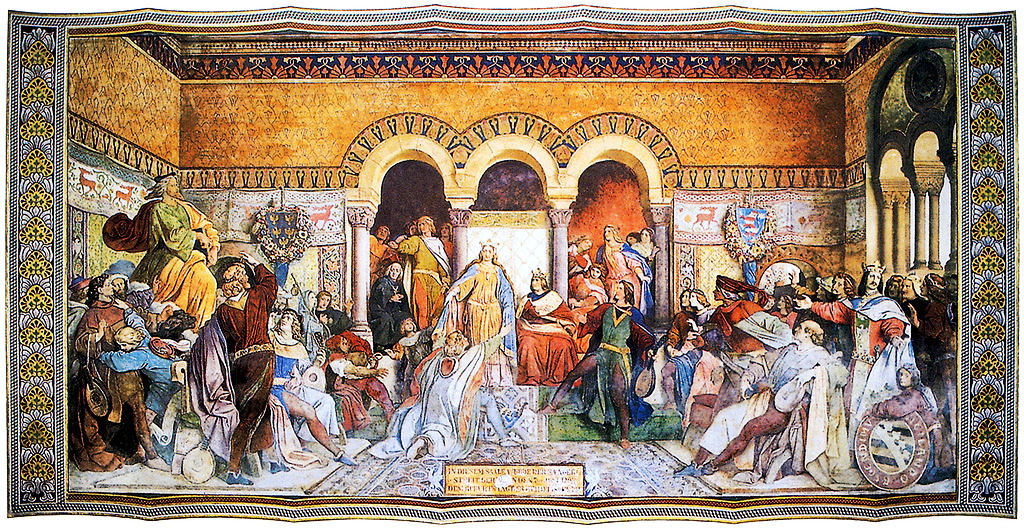

「ジャンニ・スキッキ」

「ジャンニ・スキッキ」

2018.9.22:「ルイーズ」

2018.9.22:「ルイーズ」

東京オペラ・プロデュース第102回定期公演として

シャルパンティエ 作曲の「ルイーズ」が上演された。

このオペラは、パリの下町を舞台に繰り広げられる親子間の恋愛にかかわる葛藤を写実的に描いた名作

であるが、第3幕の有名なアリア「その日から」

とともに全曲を流れる軽妙な管弦楽の響きが聴きどころである。なお、11年前、このオペラを初めて見たのも、この劇場である。

このオペラには主役の4人のほか脇役が異常に多く、20数名も出演する。

題名役の菊地美奈(S)は、やや硬質の声なのでルイーズ役としてどうかなと思っていたが、声も良く出ており、

なかなかの好演であった。恋人ジュリアン役の高田正人(T)は、初めて聞いたが、豊かな美声の持ち主で大変素晴らしかった。

父役の米谷毅彦(Br)も強靭な美声を持ち、存在感十分であった。母役の河野めぐみ(Ms)も好演。20数名も出演する脇役の中には

印象に残る美声の人も何人かはいたが、だれの声か良く解らなかった。

馬場紀雄演出による舞台は、回り舞台に乗せた簡素なものであり、住まいの外観は、やや抽象化されたもので現実感に乏しかったが、

裏側の室内は、コンパクトながら段差を付け、親子の対話の場の相応しい雰囲気が出ていた。

管弦楽は、飯坂純指揮下の東京オペラ・フィルハーモニー管弦楽団。(2018.9.23 記)

2018.10.13:「魔笛」

新たに芸術監督に就任した大野和士が

今シーズンのオープニングに、彼が音楽監督を務めていた頃ベルギーのモネ劇場で初めて上演(2005年)された

ウィリアム・ケントリッジ演出の「魔笛」をもってきた。前評判も高かったので、大きな期待を持って出かけた。

今年は、「魔笛」をすでに3回(4月のオーチャード・ホール、6月の日生劇場、先週の藝大奏楽堂)も観ており、それぞれ面白

かったが、今回の公演もきわめて斬新な演出で、楽しめたが、若干の違和感も覚えた。

個人的には、これまで何度も観たM.ハンペ演出ような正統的なものの方がこのオペラには合っているように思える。

新たに芸術監督に就任した大野和士が

今シーズンのオープニングに、彼が音楽監督を務めていた頃ベルギーのモネ劇場で初めて上演(2005年)された

ウィリアム・ケントリッジ演出の「魔笛」をもってきた。前評判も高かったので、大きな期待を持って出かけた。

今年は、「魔笛」をすでに3回(4月のオーチャード・ホール、6月の日生劇場、先週の藝大奏楽堂)も観ており、それぞれ面白

かったが、今回の公演もきわめて斬新な演出で、楽しめたが、若干の違和感も覚えた。

個人的には、これまで何度も観たM.ハンペ演出ような正統的なものの方がこのオペラには合っているように思える。

南アフリカ出身の現代美術家で、素描をコマ撮りにした「動くドローイング」と呼ばれる手描き

アニメーション・フィルムで世界的に知られる

W.ケントリッジの演出は、背景のスクリーンのみでなく舞台側面の柱等への投影により立体感のある舞台となった。場面転換も

素早く、水の試練の場などは迫力満点であった。しかし、モノトーンの舞台は、場面によっては少々物足りなく感じた。

また、奇異な姿の鳥刺しには見えないパパゲーノの衣装、通常は僧侶姿のザラストロの洋服姿及び一応揃いのジャケットは着ているもののその配下の人達の

平服的な姿にはかなりの違和感を覚えた。

一方、出演歌手は、脇役に至るまで適材適所で十分に満足できた。パパゲーノを歌ったアンドレ・シュエン

は、衣装のせいかやや野性味に欠ける気がしたが、歌は良かった。ザラストロを歌った長身の

サヴァ・ヴェミッチは、重厚な声で存在感十分であった。タミーの役のスティーヴ・ダヴィスリム

も重厚な美声を活かして好演。パミーナを歌った林正子の豊麗な美声は、

いつも通りで素晴らしかった。安井陽子の夜の女王は何度も聴いているが、

今回の歌唱が一番良かった。弁者他の成田真、3人の侍女(増田のりこ、

小泉詠子、山下牧子)、パパゲーナの九嶋香奈枝等の脇役陣も皆好演。

管弦楽は、ローラント・ベーア指揮下の東京フィルハーモニー交響楽団。(2018.10.13 記)

(2018.11.23~12.4:「カルメン」)

(2018.12.6~12.15:「ファルスタッフ」)

2019.1.30:「タンホイザー」

ハンス=ペーター・レーマン演出による「タンホイザー」を観るのは、今回で3度目であるが、妻屋秀和のヘルマンを聴きたくて

出かけた。

ハンス=ペーター・レーマン演出による「タンホイザー」を観るのは、今回で3度目であるが、妻屋秀和のヘルマンを聴きたくて

出かけた。

半透明の巨大な柱を活用したレーマン演出の舞台は、第2幕のヴァルトブルグ城内の場面では、奥行きのある豪壮な 雰囲気がよく出ていた

が、第1幕の舞台は、寒色の照明のせいもあり官能的な雰囲気のヴェーヌスベルクではなかった。

今公演の出演歌手は、今回も主として欧州で活躍中の4人が中心ではあるが、日本人歌手も活躍し、高水準の好演であった。

なお、新国での3回の公演に出演したカタカナ名の歌手の人数は6→5→4人と減ってきたのは好ましいが、近い将来さらに2~3人程度

にまで下がることを期待したい。初めて領主ヘルマン役歌った妻屋秀和は、持ち前の重厚な美声を駆使して

存在感十分の立派な歌唱であった。タンホイザーを歌ったトルステン・ケールは、これまでも「死の都」や「カルメン」

での好演同様若々しい豊かな美声が健在で好演であった。エリーザベトを歌った新国初登場の

リエネ・キンチャ(ラトヴィア出身)

は、豊麗な美声を持ち、素晴らしかった。一方、ヴェーヌスを歌ったやはり新国初登場の

アレクサンドラ・ペーターザマーは、

強靭な立派な声ではあるが、もう少し妖艶な雰囲気が欲しかった。ヴォルフラム役の

ローマン・トレーケルは

2004年の「神々の黄昏」での好演が印象に残っているが、今回も好演であった。脇役陣では、ビーテロルフ役の萩原 潤及び牧童役の

吉原圭子が好演。

また、合唱は、新国立劇場合唱団が重要な役割を立派に果たした。管弦楽は、アッシャー・フィッシュ指揮下の東京交響楽団。

余談ながら公演プログラムの「永井荷風の 旧恨 と タンホイザー」は、なかなか面白かった。(2019.1.31 記)

2019.2.23:「紫苑物語」

新国立劇場での世界初演オペラとして

石川淳原作(台本:佐々木幹郎)、

西村朗作曲の「紫苑物語」が上演された。個人的には、

純文学は敬遠気味で、石川淳の小説はこれまで読んだことがなかったので今回思い立って、図書館で現代日本文学全集の

石川淳編を借りてこの物語を読んでみた。妖麗と評した人もいたが、評判通りの名文には違いないが、題名から受ける穏やかな印象とは異なり、

ファンタジーの世界での物語とはいえ、殺人が無造作に行われる内容には戸惑いを感じた。

河上徹太郎の解説によると「紫苑物語」は、「美しく厳しい血の讃歌でなった叙事詩」であり、また今公演の監修者でもある長木誠司は、

「宗頼という一種の芸術家の自己克服と、それが成就するところの必然的な自己破壊の問題を描いた作品」と評している。

このオペラの台本では、”うつろ姫”の存在が強調されていることなど若干の変更はあるものの基本的には原作に忠実に書かれている。

音楽的には、ピットいっぱいの三管編成の大オーケストラを駆使し、東洋的な響きの中、自在に緩急をつけ、物語を盛り上げた。

歌も女声の超絶技巧のアリアを含め、聞かせどころが結構あった。

新国立劇場での世界初演オペラとして

石川淳原作(台本:佐々木幹郎)、

西村朗作曲の「紫苑物語」が上演された。個人的には、

純文学は敬遠気味で、石川淳の小説はこれまで読んだことがなかったので今回思い立って、図書館で現代日本文学全集の

石川淳編を借りてこの物語を読んでみた。妖麗と評した人もいたが、評判通りの名文には違いないが、題名から受ける穏やかな印象とは異なり、

ファンタジーの世界での物語とはいえ、殺人が無造作に行われる内容には戸惑いを感じた。

河上徹太郎の解説によると「紫苑物語」は、「美しく厳しい血の讃歌でなった叙事詩」であり、また今公演の監修者でもある長木誠司は、

「宗頼という一種の芸術家の自己克服と、それが成就するところの必然的な自己破壊の問題を描いた作品」と評している。

このオペラの台本では、”うつろ姫”の存在が強調されていることなど若干の変更はあるものの基本的には原作に忠実に書かれている。

音楽的には、ピットいっぱいの三管編成の大オーケストラを駆使し、東洋的な響きの中、自在に緩急をつけ、物語を盛り上げた。

歌も女声の超絶技巧のアリアを含め、聞かせどころが結構あった。

出演歌手は、皆素晴らしかった。宗頼を歌った髙田智宏(Br)

を聴くのは2005年の静岡国際オペラコンクール

(三浦環賞受賞)以来であったが、声量豊かな美声が際立っていた。うつろ姫役の清水華澄(Ms)

も冒頭の型破りな強烈かつ技巧的なアリアをはじめ持ち前の豊麗な声が活かされて好演であった。宗頼の目代:藤内役の

村上敏明(T)は、2008年の「黒船」や2009の「修禅寺物語」での主演

同様今回も引き締まった美声で好演した。舞台姿も歌舞伎役者のようであった。千草役の

臼木あい(S)も2005の「ジャンニスキッキ」以来であったが、

相変わらずの可憐な美声でコロラトゥーラの歌唱も見事であった。平太役の松平敬(Br)

及び弓麻呂役の河野克典(Br)もしっかりした歌唱で好演。(BR)

一方、笈田ヨシの演出では、

人間の二面性を暗示するように舞台背面に巨大な鏡を配したのが斬新で効果的であった。何度もある弓射の場面では工夫がみられ、みごとであった。

また、床面を色模様にしたり、平安時代風の衣装もなかなかきれいで目を楽しませてくれた。

大野和士指揮下の東京都交響楽団も熱演!総体として、久し振りに感動を覚えた新作オペラであった。

なお、"紫苑"

(キク科の多年草、aster)を公演では“

忘れな草(ムラサキ科の多年草、forget-me-not)”とする一方、公演プログラムでは“

忘れ草(キスゲ亜科の多年草、ノカンゾウ)”と記しているのがちょっと気になった。紫苑の花言葉は”君を忘れない”なので、

忘れな草と言ってもおかしくはないが、忘れ草では意味が逆になってしまう。(

今昔物語の挿話参照。)

プログラム後半の英語解説でもタイトルはAstersとする一方、草花の方は忘れ草に相当する“flowers of forgetfulness”としている。(2019.2.24 記)

2019.3.10:「ドン・ジョヴァンニ」

新国立劇場 オペラ研修所の今年度終了公演として、モーツアルトの「ドン・ジョヴァンニ」が中劇場で上演された。

今回は、同研究所の19期生を中心に20/21期生の一部が出演した。

終了公演なので当然19期生が中心となったが、今公演の出演歌手は、男声がやや優位に思えた。

騎士長役として賛助出演の松中哲平は別として、題名役の

高橋正尚(Br、19期)、ドン・オッターヴィオ役の水野 優(T、19期)、

レポレッロ役の伊良波良真(Br、19期)及びマゼット役の

井上大聞(Br、21期)は、いずれもなかなかの美声の持ち主であり皆好演であったが、個人的には、

井上大聞が一番気に入った。女声陣のドンナ・アンナ役の平野柚香(S、20期)、ドンナ・エルヴィーラ役の十合翔子(Ms、19期)

及びツェルリーナ役の斉藤真歩(S、20期)も、まずまずの好演。

新国立劇場 オペラ研修所の今年度終了公演として、モーツアルトの「ドン・ジョヴァンニ」が中劇場で上演された。

今回は、同研究所の19期生を中心に20/21期生の一部が出演した。

終了公演なので当然19期生が中心となったが、今公演の出演歌手は、男声がやや優位に思えた。

騎士長役として賛助出演の松中哲平は別として、題名役の

高橋正尚(Br、19期)、ドン・オッターヴィオ役の水野 優(T、19期)、

レポレッロ役の伊良波良真(Br、19期)及びマゼット役の

井上大聞(Br、21期)は、いずれもなかなかの美声の持ち主であり皆好演であったが、個人的には、

井上大聞が一番気に入った。女声陣のドンナ・アンナ役の平野柚香(S、20期)、ドンナ・エルヴィーラ役の十合翔子(Ms、19期)

及びツェルリーナ役の斉藤真歩(S、20期)も、まずまずの好演。

一方、演出(粟國淳)面では、2幕を通して太い角柱を用いた複数のアーチと階段を組み合わせた構築物を回り舞台に乗せ場面転換を行ったが、

簡素ながら石材の質感がよく出ており、どのシーンにもよくマッチしていた。第2幕の地獄落ちの場面も巧みなライティング

で充分臨場感があった。しかし騎士長の石像が椅子に座っていたり、白いはずの石像がシャツ以外は黒かったりだったのには、違和感を持った。

管弦楽は、河原忠之指揮下の新国立アカデミーアンサンブル。(2019.3.11 記)

2019.3.21:「ウェルテル」

マスネの「ウェルテル」がオペラパレスで上演されるのは、2002年、2016年に次いで今回で3度目である。

演出的にはニコラ・ジョエルによる前回公演(2016年)の再演であるが、各幕の写実的な舞台装置が大変見事で

眼を楽しませてくれた。第一幕の大法官の家の場面では大木の奥の庭園、第二幕の教会の前の広場の場面では

後方の山々が舞台に奥行きを与えた。また、第三幕のアルベール家の居間では月の光、第四幕のウェルテル

の部屋では太陽の光を窓枠を通して巧みに取り入れ、現実感を高めた。

マスネの「ウェルテル」がオペラパレスで上演されるのは、2002年、2016年に次いで今回で3度目である。

演出的にはニコラ・ジョエルによる前回公演(2016年)の再演であるが、各幕の写実的な舞台装置が大変見事で

眼を楽しませてくれた。第一幕の大法官の家の場面では大木の奥の庭園、第二幕の教会の前の広場の場面では

後方の山々が舞台に奥行きを与えた。また、第三幕のアルベール家の居間では月の光、第四幕のウェルテル

の部屋では太陽の光を窓枠を通して巧みに取り入れ、現実感を高めた。

一方、今公演の出演歌手で特筆すべき点は、過去2回の公演では3人いたカタカナ名の歌手が1人しかいなかったことである。

今シーズンは、他の演目でもカタカナ名が若干減少し、実力のある邦人歌手の主役級での出演が増加しているのは、

大変好ましく思われる。

題名役は、アルバニア出身のサイミール・ピルグ

が歌ったが、強靭な美声の持ち主であるが、伸びのある高音の響きは柔らかく、ナイーヴなウェルテルそのものであり、

なかなかの好演であった。一方、シャルロットを歌った

藤村実穂子は、何年か前のTVインターヴューでのドイツオペラへの見識の深さを知り、また、15年前の新国での

「神々の黄昏」の好演に接したこともあったので、ワグナーのスペッシャリストというイメージが強かったが、今回の

シャルロット役は、アルベールとの結婚後もウェルテルに心を寄せる女性を良く通る美声で見事に歌い上げ、絶賛に

値する名唱・名演であり、彼女の実力を再認識した。なお、言葉の少ないオペラでは、十分に表せない心の悩みについて

、自身の告白を交えた脳科学者 中野信子の公演プログラムでの解説が大変興味深かった。アルベール役の黒田 博は、

持ち前の立派な声を持ち、端正な容姿も含めて適役で、やはり好演であった。ソフィー役の

幸田浩子は、可憐な容姿は抜群であるが、声の響きがやや潤いに欠け、個人的には余り好きになれない。

ジョアン役の駒田敏章、大法官役の伊藤貴之、

シュミット役の糸賀修平もまずまずの好演。

管弦楽は、ポール・ダニエル指揮下の東京交響楽団。(2019.3.22 記)

2019.4.17:「フィレンツェの悲劇」/「ジャンニ・スキッキ」

「フィレンツェの悲劇」

ツェムリンスキー

作曲の「フィレンツェの悲劇」が新国立劇場で上演されるのは今回で3度目(初回:2005年の二期会公演、2回目:

2012年:オペラ研修所公演)である。このオペラは

オスカー・ワイルドの同名の戯曲をベースにしているが、「嫌っていた夫と自分の恋人を戦わせ、勝った夫とその場 でよりを戻すという」

奇妙なストーリーは、やはりワイルド原作の「サロメ」同様、個人的には理解も共感もできない。

出演する歌手は3人だけであるが、新国初登場のグイード・バルディ役の

ヴゼヴォロド・グリヴノフ(T)

、体調不良を押して出場したシモーネ役のセルゲイ・レイフェルクス(Br)及び欧州で活躍中でやはり新国発登場

の齊藤純子(S)は、いずれも豊かな美声の持ち主で好演であったが、作曲上の問題かとは思うが、部分的にはオケの響きが強すぎるように感じた。

一方、粟國淳の演出の舞台は、本来室内で繰り広げられるドラマが、まるで魚眼レンズで撮った写真のようにデフォルメされた中世風の3階建ての屋敷

の階段下とも見える空間で進行する不思議な光景であったが、悲劇を暗示する雰囲気が漂い、なかなか見応えがあった。

「ジャンニ・スキッキ」

プッチーニのこの短編オペラは、新国でも何度か公演されているが、出演者が多く、また、演劇性が強いため、演出に強い関心が集まる。

本来は中世の物語であるが、今公演の粟國淳演出では服装などからは時代を現代(1950年頃)に設定しているが、ブオーゾ邸の調度品は

いずれも巨大化されていたが、天秤、羽ペン等中世そのままであった。肝心の遺言状も5㎡はありそうな巨大なものであったのは、不自然ながら

面白かったが、配置が無造作なためか、豪邸内の寝室には見えずむしろ倉庫のようであった。豪邸の外観と思える建物が背景のスクリーンに映されていたが、

暗すぎた。また、定番通りブオーゾの遺体を無造作に扱い、笑いを取ったが、遺言を口述するブオーゾ(=ジャンニ・スキッキ)が公証人のすぐそばで立ち上がって

いたのはさすがに不自然に思えた。

一方、歌手陣は、珍しくカタカナ名の歌手は1人だけしかいなかった。題名役を歌った

カルロス・アルバレスは、声量もひときわ大きく、存在感十分の好演であった。村上敏明

ほかの邦人歌手も、1~2の人を除いて好演であった。

管弦楽は、沼尻竜典指揮下の東京フィルハーモニー交響楽団。(2019.4.18 記)

「フィレンツェの悲劇」

「フィレンツェの悲劇」

「ジャンニ・スキッキ」

「ジャンニ・スキッキ」