2005.7.29:「フィレンツェの悲劇」/「ジャンニ・スキッキ」:

(財)二期会オペラ振興会主催の貸劇場公演(オペラ劇場)として、フィレンツェ

を舞台にほぼ同時期(1917〜1918年)に初演された一幕もののオペラ

「フィレンツェの悲劇」/「ジャンニ・スキッキ」の2本立て公演が行われた。

A、Bキャストとも魅力的であったが、期待の新人臼木あいのラウレッタが聴きたくてBキャストの日を選んだ。

「フィレンツェの悲劇」:

このオペラは、前回の「ヴァンパイア」同様、はじめてであったので、ネット上であらすじや

作曲者のツェムリンスキーについての予備知識を仕入れて出かけた。このオペラは、

オスカー・ワイルドの同名の戯曲をベースにしているが、「嫌っていた夫と自分の恋人を戦わせ、勝った

夫とその場でよりを戻すという」一見現実離れしたストーリーであるが、ツェムリンスキーの

妹マチルデが説得されて、夫である大作曲家シェーンベルクのもとに戻った後、彼女の恋人であった画家が自殺

を図ったという身近に起こった現実の事件がこのオペラの作曲にどのように影響したのだろうか、などと考えていたところ、

幕が上がるといきなり激しく、エロチックなSMの世界が現れたのには驚かされた。公演直前に、公演監督(栗林義信)の発信

で「謹告、・・・・・演出上一部倒錯的性表現が含まれます。ご理解のうえご鑑賞賜ります様お願い申し上げます。」というはがきが

来ていたことを思い出した。

演出を担当したカロリーネ・グルーバーは、プログラムの中で「マッチョマン(シモーネ)と不倫の愛人、

従順な妻、という

設定は現代人には理解しがたく、ワンパターンでつまらないものになってしまう」ので新演出にしたと述べているが、

確かに派手な衣装での激しい演技は、十分に目を引き付けはしたが、やはり、殺された恋人のそばで殺した夫の強さを賞賛して、より

を戻すという結末は、なかなか納得できず、消化不良の気持ちが後を引いた。

また、「トウキョウリング」などでも試み

られていたが、出演者自身がビデオカメラで舞台の進行を撮りまくることの意味も不明に感じた。

一方、歌手は商人シモーネを歌った小森輝彦(Br)、その妻ビアンカの林正子(S)と貴族の跡取りグイード公の羽山晃夫(T)

の3人だけであるが、いずれも脂が乗り切った実力派で声、歌唱力とも皆素晴らしかったが、天井桟敷(4FL)で聴いたことと、

オーケストラ(クリスティアン・アルミング指揮下の新日本フィル)の響がかなり重厚であったせいか、言語がやや不明瞭

に響いた。

(2005.7.31記)

また、「トウキョウリング」などでも試み

られていたが、出演者自身がビデオカメラで舞台の進行を撮りまくることの意味も不明に感じた。

一方、歌手は商人シモーネを歌った小森輝彦(Br)、その妻ビアンカの林正子(S)と貴族の跡取りグイード公の羽山晃夫(T)

の3人だけであるが、いずれも脂が乗り切った実力派で声、歌唱力とも皆素晴らしかったが、天井桟敷(4FL)で聴いたことと、

オーケストラ(クリスティアン・アルミング指揮下の新日本フィル)の響がかなり重厚であったせいか、言語がやや不明瞭

に響いた。

(2005.7.31記)

「ジャンニスキッキ」:

今回の演出の特徴は、この2つのオペラを単に舞台が同じフィレンツエであることを越えて、あたかも、一幕、二幕の

ように演出したことである。幕が上がると「フィレンツェの悲劇」の舞台が

そのまま残っており、居残っていたシモーネとビアンカが、奥の幕を引くとさらに奥行きのある富豪ブオーゾ邸の大広間が現れ、

「ジャンニスキッキ」の序曲が始まった。すなわち、グイードとブオーゾを大胆にも同一人物として設定してしまったのである。

このオペラでラウレッタの歌う

アリア「私のお父さん」があまりにも有名で、単独に聴く機会も多いが、オペラとして通して実演に接するのは、演奏会形式

のものを含めて、今回が3回目であった。このオペラは、短編にもかかわらず登場人物が多く、よく見ていないと誰が

歌っているのかわからなくなってしまう。主題役のジャンニ・スキッキを歌った蓮井求道(Br)は、適役で歌唱、演技とも

なかなか良かった。特に遺言の場面での作り声はいかにもそれらしく、可笑しかった。ラウレッタを歌った臼木あい(S)は、

期待通り初々しい美声を聞かせてくれた。また、彼女と恋仲のリヌッチオを歌った水船桂太郎(T)も迫力のある美声を

響かせ好演であった。脇役陣にも与田朝子(MS)、筒井修平(Bs)等の実力者が核となって、なかなか良くまとまっていた。

演出的には、動きが大きく、面白い場面が多かった。特に「死体」の隠し方の所作は大いに笑いを誘った。(2005.7.31記)

目次に戻る

2005.8.1:「ジークフリートの冒険(指輪をとりもどせ)」

永年、クラシック音楽に親しんでいると、意識して収集しなくても、かなり膨大な音源のコレクションができてしまう。LPは、10年以上前に、

マニアの知人に全て上げてしまったが、CD,LD,DVD,ビデオ(VHS,D-VHS)が邪魔になるほど部屋にあふれてきた。40歳近くになる

一人息子は、残念ながらオペラには興味を持たないので、もはや手遅れと割り切り、幼い孫娘2人を何とか「オペラ・ファン」にして、

いずれはこれらを引き取ってもらいたいというのが、筆者の密かな願いである。このためには、最初が肝心なので、機会を見て「ヘンゼルとグレ

ーテル」か「魔笛」の実演につれて行き「洗脳」しようと考えていたところ、昨年、新国立劇場が「こどものためのオペラ劇場」と銘打って、この「ジ

ークフリートの冒険」を上演し、好評に応えて今回再演(中劇場)となった。子供連れが原則であったが、チケットに余裕が出たため大人だけの入場

が可能となった機会に、下見として、今回は孫を連れずに出かけることとした。このオペラは、通常は4夜十数時間を要するR.ワーグナーの「二ーベルン

グの指輪」を気鋭のマティアス・フォン・シュテークマンが、台本(演出)を、三澤洋史が編曲(指揮)を担当して1時間強の一幕オペラに再編成し

たものである。勿論、ストーリーは「あらすじ」にあるように、圧縮という以上に変更されているが、一応まとまったものになっており、

最後には、「指輪」は、本来の管理者であるライン川の乙女達に返される。登場人物(歌手)も、ジクフリート、ブリュンヒルデ、ヴォータン、ファ

フナー、ラインの娘/ワルキューレ及び森の小鳥のみである。特徴的なのは「森の小鳥」が、進行役的に大活躍することである。また、ストーリー

には関係ないが、冒頭、愛知万博で人気を博している「トヨタ館」のロボットが登場し、トランペットを吹き、口上を述べる。

出演者は、ジクフリートの秋谷直之(T)、ブリュンヒルデの高橋知子(S)、ヴォータンの米谷毅彦(Br)、ファフナーの峰茂樹(Bs)、

小鳥の直野容子(S)という中堅の実力者を配し、皆なかなかの好演であった。直野ははじめて聴いたが、台詞もうまく適役であった。

台詞も歌も勿論日本語であったが、冒頭のワルキューレ達の重唱の場面など一部を除けば、言葉は良く聞き取れた。

演出的には、子供達にやや迎合しすぎの感もあり、ジークフリートはもう少し毅然としていて欲しいと思った場面もあったが、結構楽しい

場面が多く、子供達も十分楽しんでいたようであった。なお、ジークフリートが折れた霊剣ノートゥングを鍛えなおす場面は、装置もなか

なか良くできており実感があった。軽すぎた「トウキョウリング」の同場面よりはるかに良かった。また、火の神ローゲの衣装・踊りも見

事であった。一方、オーケストラは、弦・管とも各パート1名、合計十数名(エレクトーンも参加)だったので、重厚感不足は止むを

得なかった。総体的に見て、短いオペラながらワグナーの素晴らしいメロディーがちりばめられた楽しい作品であった。2〜3年後にまた

再演があれば、是非孫娘達に見せてやりたいと思う。また、同種の子供向けのオペラが誕生することを期待したい。(2005.8.4記)

永年、クラシック音楽に親しんでいると、意識して収集しなくても、かなり膨大な音源のコレクションができてしまう。LPは、10年以上前に、

マニアの知人に全て上げてしまったが、CD,LD,DVD,ビデオ(VHS,D-VHS)が邪魔になるほど部屋にあふれてきた。40歳近くになる

一人息子は、残念ながらオペラには興味を持たないので、もはや手遅れと割り切り、幼い孫娘2人を何とか「オペラ・ファン」にして、

いずれはこれらを引き取ってもらいたいというのが、筆者の密かな願いである。このためには、最初が肝心なので、機会を見て「ヘンゼルとグレ

ーテル」か「魔笛」の実演につれて行き「洗脳」しようと考えていたところ、昨年、新国立劇場が「こどものためのオペラ劇場」と銘打って、この「ジ

ークフリートの冒険」を上演し、好評に応えて今回再演(中劇場)となった。子供連れが原則であったが、チケットに余裕が出たため大人だけの入場

が可能となった機会に、下見として、今回は孫を連れずに出かけることとした。このオペラは、通常は4夜十数時間を要するR.ワーグナーの「二ーベルン

グの指輪」を気鋭のマティアス・フォン・シュテークマンが、台本(演出)を、三澤洋史が編曲(指揮)を担当して1時間強の一幕オペラに再編成し

たものである。勿論、ストーリーは「あらすじ」にあるように、圧縮という以上に変更されているが、一応まとまったものになっており、

最後には、「指輪」は、本来の管理者であるライン川の乙女達に返される。登場人物(歌手)も、ジクフリート、ブリュンヒルデ、ヴォータン、ファ

フナー、ラインの娘/ワルキューレ及び森の小鳥のみである。特徴的なのは「森の小鳥」が、進行役的に大活躍することである。また、ストーリー

には関係ないが、冒頭、愛知万博で人気を博している「トヨタ館」のロボットが登場し、トランペットを吹き、口上を述べる。

出演者は、ジクフリートの秋谷直之(T)、ブリュンヒルデの高橋知子(S)、ヴォータンの米谷毅彦(Br)、ファフナーの峰茂樹(Bs)、

小鳥の直野容子(S)という中堅の実力者を配し、皆なかなかの好演であった。直野ははじめて聴いたが、台詞もうまく適役であった。

台詞も歌も勿論日本語であったが、冒頭のワルキューレ達の重唱の場面など一部を除けば、言葉は良く聞き取れた。

演出的には、子供達にやや迎合しすぎの感もあり、ジークフリートはもう少し毅然としていて欲しいと思った場面もあったが、結構楽しい

場面が多く、子供達も十分楽しんでいたようであった。なお、ジークフリートが折れた霊剣ノートゥングを鍛えなおす場面は、装置もなか

なか良くできており実感があった。軽すぎた「トウキョウリング」の同場面よりはるかに良かった。また、火の神ローゲの衣装・踊りも見

事であった。一方、オーケストラは、弦・管とも各パート1名、合計十数名(エレクトーンも参加)だったので、重厚感不足は止むを

得なかった。総体的に見て、短いオペラながらワグナーの素晴らしいメロディーがちりばめられた楽しい作品であった。2〜3年後にまた

再演があれば、是非孫娘達に見せてやりたいと思う。また、同種の子供向けのオペラが誕生することを期待したい。(2005.8.4記)

目次に戻る

マスカーニ作曲の「カヴァレリア・ルスチカーナ」は、ヴェリズモ(現実主義)オペラの名作として名高いが、

個人的には、最初に見たオペラとして特に親しみを感じる。もっともこれは劇場で観たのではなく、50年も

前の話であるが、母校(兵庫県立芦屋高校)の文化祭で、学友が演じたものである。受験勉強の合間を縫って

練習に励み、公演にこぎつけた当時の出演者の努力には今でも敬意を払っている。さて今回の公演も通常の例

にならって、レオンカヴァッロ作曲の「道化師」との2本立て公演となったが、いずれもテノール歌手が素晴

らしく、名曲を堪能することができた。

マスカーニ作曲の「カヴァレリア・ルスチカーナ」は、ヴェリズモ(現実主義)オペラの名作として名高いが、

個人的には、最初に見たオペラとして特に親しみを感じる。もっともこれは劇場で観たのではなく、50年も

前の話であるが、母校(兵庫県立芦屋高校)の文化祭で、学友が演じたものである。受験勉強の合間を縫って

練習に励み、公演にこぎつけた当時の出演者の努力には今でも敬意を払っている。さて今回の公演も通常の例

にならって、レオンカヴァッロ作曲の「道化師」との2本立て公演となったが、いずれもテノール歌手が素晴

らしく、名曲を堪能することができた。

「東京オペラプロデュース」主催、文化庁等の助成によって「貸劇場公演」として中劇場で上演されたこのオペラは、

ロッシーニが19歳の時(1811年)に作曲したオペラ・ブッファであるが、台本に公序良俗に反する等の問題があった

こともあり、本場のイタリアでも1825年の再演後140年間も上演されなかったという珍しいオペラである。英国でも昨年秋に

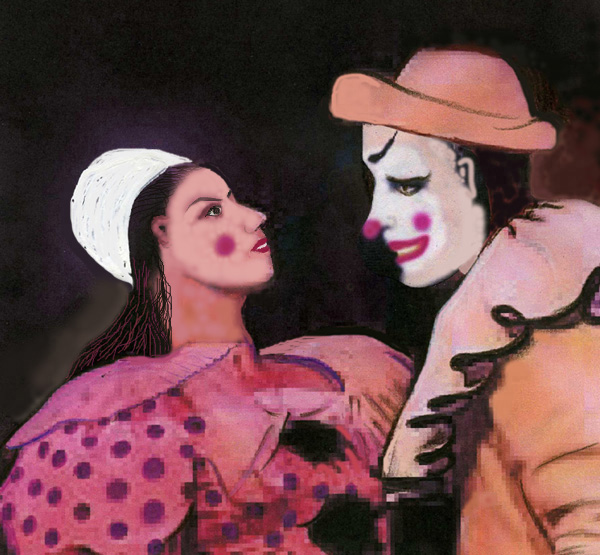

Garsington Operaでやっと初演された(右の写真)ようだ。今公演のプログラムにも

「本格舞台日本初演」と謳われていた。「東京オペラプロデュース」

は、「東京室内歌劇場」とともに、多くの日本初演オペラを定期公演で上演しており、我々オペラファンにとっては、

大変ありがたい存在である。お陰で、ここ3-4年の間にR.シュトラウスの「無口な女」、「カプリッチョ」、

ヴェルディの「王国の一日」、「二人のフォスカリ」、ドニゼッティの「当惑した家庭教師」等の貴重な実演に

接することが出来た。

「東京オペラプロデュース」主催、文化庁等の助成によって「貸劇場公演」として中劇場で上演されたこのオペラは、

ロッシーニが19歳の時(1811年)に作曲したオペラ・ブッファであるが、台本に公序良俗に反する等の問題があった

こともあり、本場のイタリアでも1825年の再演後140年間も上演されなかったという珍しいオペラである。英国でも昨年秋に

Garsington Operaでやっと初演された(右の写真)ようだ。今公演のプログラムにも

「本格舞台日本初演」と謳われていた。「東京オペラプロデュース」

は、「東京室内歌劇場」とともに、多くの日本初演オペラを定期公演で上演しており、我々オペラファンにとっては、

大変ありがたい存在である。お陰で、ここ3-4年の間にR.シュトラウスの「無口な女」、「カプリッチョ」、

ヴェルディの「王国の一日」、「二人のフォスカリ」、ドニゼッティの「当惑した家庭教師」等の貴重な実演に

接することが出来た。

今公演の演出は、前回(2003.10)同様アンドレアス・ホモキであった。前回の公演は

、確かに斬新で、舞台も幾何学的な美しさがあり、玄人筋には好評であったようだが、白黒

のモノトーンの舞台は視覚的な楽しさに乏しく、再度見たいとは思わなかったが、主

役級の歌手がすっかり変わっていたので、やはり出かけることとした。今回は、天井

桟敷(4階正面)で観たが、1,2の脇役を除いて歌手がすばらしく、純粋に音楽と

して名曲を楽しむことができた。

今公演の演出は、前回(2003.10)同様アンドレアス・ホモキであった。前回の公演は

、確かに斬新で、舞台も幾何学的な美しさがあり、玄人筋には好評であったようだが、白黒

のモノトーンの舞台は視覚的な楽しさに乏しく、再度見たいとは思わなかったが、主

役級の歌手がすっかり変わっていたので、やはり出かけることとした。今回は、天井

桟敷(4階正面)で観たが、1,2の脇役を除いて歌手がすばらしく、純粋に音楽と

して名曲を楽しむことができた。