今公演は、「日本オペラ団体連盟」主催の中劇場での貸劇場公演(日本語)であり、文化庁の「芸術団体人材育成支援事業」

の一つでもある。このためキャストは全役オーディションによるものであり、役によっては20倍近くの狭い門であった様だ。

ここ2〜3年、いくつかの声楽コンクールに出かけたりしていたため、新人歌手とはいうものの、主要出演歌手の半数近くはす

でにどこかで聞いたことのある人達であった。主要なオペラハウスでは毎日のように公演があり、

歌手にとって活躍のチャンスの多い欧米と異なり、出演の機会の少ない日本の若手歌手にとっては、オーディションは貴重な機会である。

今後もこのような公演が増えることを期待したい。

ところで今公演は、ダブルキャストの初日に出かけたが、さすがにきびしいオーディションを経ているだけに脇役にいた

るまでかなり高い水準にあった。タイトルロールのヘンゼルの田村由貴絵(Ms)は声も良く通りまずまずであったが、

グレーテルの丹藤麻砂美(S)は、容姿は可憐で演技も良かったが、トレモロがかかったようなビブラートが多少気になった。

ペーター役の立花敏弘(B)、眠りの精の文屋小百合(S),露の精の平川千志保(S)は美声を生かし、なかなか良かった。

魔女役の松下祐貴子(Ms)は、言葉が若干聞き取りにくかったが、歌はいかにも魔女らしく迫力満点でその特異な扮装とともに

強く印象に残った。なお、指揮は佐藤宏、演奏は東フィル室内合奏団であった。

一方、十川稔演出(基本演出:栗山昌良)による舞台は、紗幕やドライアイスを巧みに使い、メルヘンチックな装置と相まって

幻想的な雰囲気が良く出ていた。衣装やメイクも大変凝ったもので、特に露の精や魔女は視覚的にも大変楽しいものであった。

なお、新国立劇場では、ここ何年か高校生向けのオペラ公演(トスカなど)を行っているようであるが、この

「ヘンゼルとグレーテル」は、小中学生向けのオペラとしては最適の楽しい名作なので、小中学生向けにも音楽教育の

一環として同様の企画が実現できれば、オペラファン拡大にも寄与できるのではなかろうか。(2004.1.28)

目次に戻る

2004.1.31:「鳴神」、「俊寛」

間宮芳生作曲の「鳴神」と清水脩作曲の「俊寛」は、いずれもNHKの委嘱作品として作曲されたものであるが、

歌舞伎とオペラが融合した見事な作品であり、今回は演出が市川團十郎であったため一層その感が強かった。

個人的には「鳴神」は2度目であり、「俊寛」は始めてみた。

「鳴神」は、1974年のザルツブルグ・テレビオペラ・コンクールでグランプリを受賞した作品であるが、前回(1994、於:セシオン杉並)

見た公演(写真)では、テレビの場合同様ドラマは文楽人形が演じ、歌手は裃をつけ舞台の袖に座るというユニークなもので、

歌も良かったがはじめて実演を見た文楽が強く印象に残った。今回の公演では、通常のオペラのように歌手が歌い、演じたが、

登場する4人の歌手はまさに適材適所で歌も演技も大変良かった。成神上人を演じた甲斐栄次郎(B)は、初めて聴いたが

力強い美声が良く響いた。雲の絶間姫の腰越満美(S)は、メークのせいもありこれまでに見た彼女のオペラやコンサートでのイメージ

からは想像できない純日本的な役を見事に歌い演じた。また、この2人の衣装は大変見事で目を楽しませてくれた。

白雲坊の小貫岩夫(T)

と黒雲坊の若林勉(Bs)のコンビも良かった。團十郎の演出は、当然ながらメークも所作も歌舞伎的であり、黒子を使い、衣装の早替りもあり、

歌舞伎座にいるような錯覚をする場面さえあった。舞台装置(岩山や滝)もなかなか凝ったもので、演出補の平尾力哉のアイデアかも

しれないが、滝の水の「流れ」も面白かった。

白雲坊の小貫岩夫(T)

と黒雲坊の若林勉(Bs)のコンビも良かった。團十郎の演出は、当然ながらメークも所作も歌舞伎的であり、黒子を使い、衣装の早替りもあり、

歌舞伎座にいるような錯覚をする場面さえあった。舞台装置(岩山や滝)もなかなか凝ったもので、演出補の平尾力哉のアイデアかも

しれないが、滝の水の「流れ」も面白かった。

「俊寛」も、やはりテレビを意識して、丁度1時間にまとめられたオペラであるが、男性ばかりのしかも島流しの陰惨な物語である。

こちらも歌手は4人(黒田博、二階谷洋介、久保和範、牧川修一)だけであるが、やはり適材適所であった。特に、

持前の重厚な美声を生かした黒田の俊寛は歌も演技も迫力満点であり、入道康頼を演じた久保も、同様にすばらしかった。

演出面では、陰惨な物語ではあるが、舞台を無用に暗くしなかったのには救われた。また、ラストシーンで、

一人島に残された俊寛の立つ岩を回転させながら後方に動かすことによって、

立去る赦免使の乗った船上から見下ろす感じを出したのは、なかなか効果的であった。(2004.2.2)

目次に戻る

2004.2.1:「みづち」

貸劇場公演として中劇場で上演されたこの白樫栄子作曲(脚本:丹治富美子)のオペラは、東京圏の水がめとなっている群馬県が

「第16回国民文化祭・ぐんま2001」で取上げたもので、「自然との共生」が謳われている。今公演は、日本オペラ協会・群馬県共同制作

によるもので、オーケストラピットには、群馬交響楽団が入り、まさに「県民オペラ」であった。近年、オペラの普及に伴って、

地方自治体等が支援するいわゆる「県民オペラ」或いは「市民オペラ」が数多く生れるようになったのはご同慶の至りである。

ここ3〜4年のうちに観ただけでも仙台開府400年記念事業としてのオペラ支倉常長「遠い帆」、文化庁地域芸術発信事業としての

「(うつくしま県民オペラ)乙和の椿」、世界遺産"日光の社寺"登録記念の「日光」、文京区シビックホール・オープニング記念の

「滝廉太郎(東京上演版)」などがある。この流れの中で今後、いくつかの傑作オペラが生れることを期待したい。なお、

今公演プログラムの解説によると造語の「みづち」は、このオペラの中では、「水を司る自然界の神」と位置づけられている。

(広辞苑にもある「みずち」は、「蛇に似て角と四脚を具え、毒気を吐いて人を害する想像上の動物」)

このオペラは、初演が、2001年11月なので21世紀産の超現代オペラには違いないが、作曲手法は、前衛的なものではなく、わらべ歌、

アリア、重唱、合唱が多く盛り込まれた19世紀ロマン派的で親しみやすい平明な曲である。一方、ダブルキャストのこの日の歌手は、

大半が初めて聴く人であったが、みづち役の黒木純及び志斐役の高波礼子の歌唱が特に光っていた。また、小太郎の所谷直生、

夕月姫の川越塔子、八重の朝倉美幸は、やや線が細いが皆きれいな声を持ち、黒姫の出来田三智子も迫力ある歌唱であった。

直井研二の演出は、曲と良く合った自然体であり、視覚的にも楽しいものであった。なお、第二幕のみづち登場の場面では、

舞台奥の高所にタケノコのように真白な物体がせり上がり、直後に大音響とともにこれがオケピット近くまで拡がりながら下って来る演出

は、意外性もあり、実に鮮やかであった。(2004.2.3)

目次に戻る

2004.2.19:「スペインの時」

「バレエとオペラによるラヴェル」という副題のついた今公演:「スペインの燦き」は、1幕もののオペラとバレエを組み合わせた

ユニークな企画であり、前半にオペラ「スペインの時」が、上演された。このオペラは、ラヴェルの代表作ではあるが、

TVで1〜2度見たことがあるだけで、今回初めて実演に接した。ストーリーは、ラヴェル自身が言っているように

「オペラ・ブッファへの回帰」を狙ったもので、たわいもないドタバタ劇である。

今公演の歌手陣は、時計屋の女房コンセプティオンはチリ出身のグラシェ・アラヤ(Ms), 主人トルケマダはウィーン出身の往年の

名歌手ハインツ・ツェドニック(T)、ロバ引きラミーロはやはりウィーン出身のクラウディオ・オテッリ(T)、

銀行家イニーゴはお馴染みの中国出身の彭康亮(Bs)、詩人で学生のゴンサルヴェは羽山晃生(T)というように国際色豊かであり、

いずれも持ち前の美声を生かして好演であった。羽山は、ジョン・健・ヌッツォの代役であったが、甘い美声と

ニ枚目の容姿を持ち、適役であった。

一方舞台には、大きな時計の歯車を吊るし、時計屋の雰囲気をやや抽象的に表現するとともに、ラストシーンでは、

淫らなコンセプシオンを暗示するように巨大な女性の下半身(真っ赤なスカートと足)

を天井から下ろしてきたり、視覚的にもなかなか楽しい舞台であった。

なお、今公演で演出・振付を担当したニコラ・ムシンは、各演目をひとまとめにし、ひとつの大きな劇場作品として構成すること

を意図して、台本に無い作曲者自身の分身と考えられるモーリスという役(女優の美加理)

をオペラ・バレエを通して登場させる(「洋上の小舟」では、パントマイム)とともに、バレエ「ボレロ」では小道具として丸い時計

の文字盤」を手にしたダンサーを大挙登場させたりして統一感を持たせた。

一方舞台には、大きな時計の歯車を吊るし、時計屋の雰囲気をやや抽象的に表現するとともに、ラストシーンでは、

淫らなコンセプシオンを暗示するように巨大な女性の下半身(真っ赤なスカートと足)

を天井から下ろしてきたり、視覚的にもなかなか楽しい舞台であった。

なお、今公演で演出・振付を担当したニコラ・ムシンは、各演目をひとまとめにし、ひとつの大きな劇場作品として構成すること

を意図して、台本に無い作曲者自身の分身と考えられるモーリスという役(女優の美加理)

をオペラ・バレエを通して登場させる(「洋上の小舟」では、パントマイム)とともに、バレエ「ボレロ」では小道具として丸い時計

の文字盤」を手にしたダンサーを大挙登場させたりして統一感を持たせた。

また、これまでオーケストラ曲としてしか聴いたことの無かった「ダフニスとクロエ(第二組曲)」及び「ボレロ」を始めて本来のバレエ音楽

として聴いたせいもあり、マルコ・ピオレ指揮の東京交響楽団の演奏が大変きれいに響いた。(2004.2.21)

目次に戻る

2004.2.27−3.7:「サロメ」

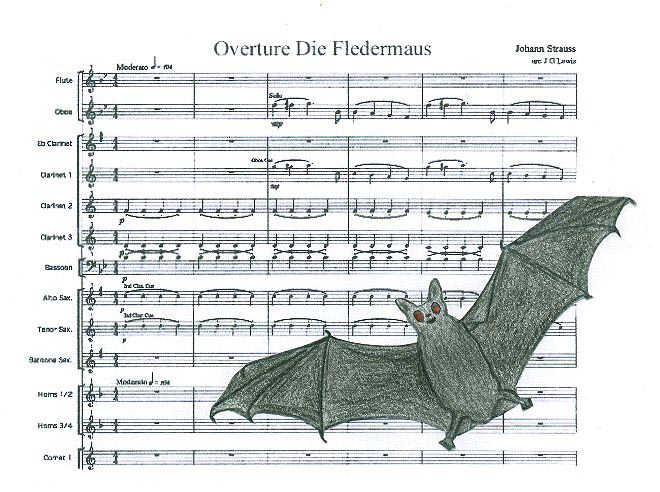

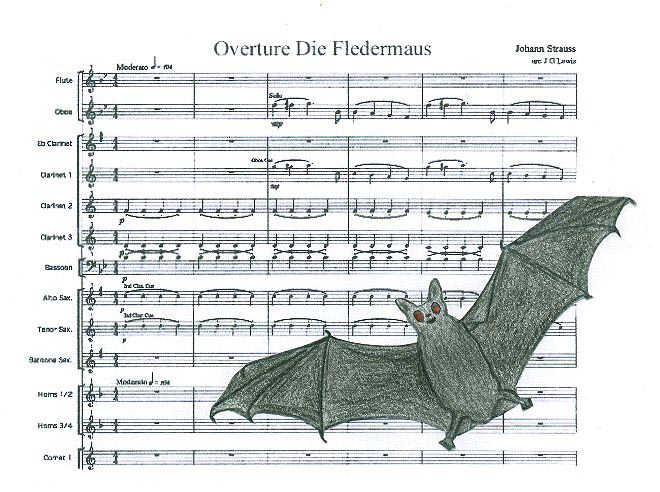

2004.3.2:「こうもり」

ここ半年の間に3回も「こうもり」を観た。昨年10月の日本オペレッタ協会の公演、11月の御茶ノ水女子大の公演と今回の公演である。

それぞれオペレッタ独特の時事ネタやアドリブも面白く、やはり名曲中の名曲であるこのオペレッタは、何回聴いても楽しい。

オペレッタ協会公演では、佐々木典子の「六甲おろし」があり、今回の公演では井上ゆかりのハミングによる「川の流れ」

などが挿入された。中劇場での今公演は、新国立劇場オペラ研修所の恒例の研修公演であり、在籍の4〜6期生が出演した。

ダブルキャストではあるが、男性陣はアイゼンシュタイン(バリトンの桝貴志/テノールの藤木大地)を除いて、

役を変えて両公演に参加するという研修公演ならではの面白い配役であった。肝腎の歌の方は、ロザリンデを歌った

賛助出演の井上ゆかり(S、第1期生)、アデーレの大西恵代(S、第4期生)、ファルケの与那城敬(B、第5期生)が声・歌唱力ともに

特に良かった。

オルロフスキー公爵の増田弥生(MS、第4期生)は、大柄な容姿が生かされ颯爽としたズボン役であったが、低音の響きにやや

不満が残った。また、アイゼンシュタインの藤木大地(T、第5期生)は、声が小さく響も良くなかった。通常は歌手ではなく役者

が演じるフロッシュは、この日は北川辰彦(Br、第5期生)が演じたが、なかなかの熱演であった。イーダには、ミスユニバース日本代表

という経歴を持つ小川里美(MS、第6期生)が演じ舞台に花を添えた。

ここ半年の間に3回も「こうもり」を観た。昨年10月の日本オペレッタ協会の公演、11月の御茶ノ水女子大の公演と今回の公演である。

それぞれオペレッタ独特の時事ネタやアドリブも面白く、やはり名曲中の名曲であるこのオペレッタは、何回聴いても楽しい。

オペレッタ協会公演では、佐々木典子の「六甲おろし」があり、今回の公演では井上ゆかりのハミングによる「川の流れ」

などが挿入された。中劇場での今公演は、新国立劇場オペラ研修所の恒例の研修公演であり、在籍の4〜6期生が出演した。

ダブルキャストではあるが、男性陣はアイゼンシュタイン(バリトンの桝貴志/テノールの藤木大地)を除いて、

役を変えて両公演に参加するという研修公演ならではの面白い配役であった。肝腎の歌の方は、ロザリンデを歌った

賛助出演の井上ゆかり(S、第1期生)、アデーレの大西恵代(S、第4期生)、ファルケの与那城敬(B、第5期生)が声・歌唱力ともに

特に良かった。

オルロフスキー公爵の増田弥生(MS、第4期生)は、大柄な容姿が生かされ颯爽としたズボン役であったが、低音の響きにやや

不満が残った。また、アイゼンシュタインの藤木大地(T、第5期生)は、声が小さく響も良くなかった。通常は歌手ではなく役者

が演じるフロッシュは、この日は北川辰彦(Br、第5期生)が演じたが、なかなかの熱演であった。イーダには、ミスユニバース日本代表

という経歴を持つ小川里美(MS、第6期生)が演じ舞台に花を添えた。

一方、超低料金(¥1,500)の公演でもあり、舞台装置や衣装は決して豪華ではなかったが、中核の大道具(天井やドア)がしっかりしており、

まずまずであった。演出的には、第2幕のオルロフスキー公爵のパーティーの場面は、もう少し遊びや華やかさ欲しかった。(2004.3.4)

目次に戻る

2004.3.29:「神々の黄昏」

キース・ウォーナーの奇抜な演出で話題を呼んだ「トウキョウ・リング」

も今公演でとうとう終わりになり、一寸さびしい気がする。

部分的には、奇を衒っただけと思われるシーンもあったが、新国立劇場の高度の舞台機能をフルに活かした壮大な舞台は十分に目を楽しませてくれた。

今公演でも、トラッキング・ワゴンや奥舞台をフルに活用する一方、映像が効果的に多用された。第一幕及び第二幕は、歌詞の「火に包まれた岩山」

が「病院」と設定されていることもあり、演出にはかなり無理があるように思われたが、最後には、定石的に「ラインの黄金」の最初の場面(映画館)に戻った。

部分的には、ブリュンヒルデが乗る名馬グラーネが小さなおもちゃで、これを鞄に入れて持ち運んだり、相変わらず軽すぎる演出もあったが、

第三幕のラインの乙女たち登場の場面の映像と照明は見事であった。また、ジークフリートの死の場面の演出も斬新で、大変印象的であった。

一方、歌手陣は、開幕早々の3人の女神(ノルン)の響きが悪くやや失望したが、主役級には欧米の優れた歌手を揃えて、総合的にはなかなか聴き応えがあった。

ジークフリートには、第3作「ジークフリート」での同役に引き続きクリスチャン・フランツ(T)が歌ったが、声は、さすがに素晴らしかった。ブリュンヒルデは、

新国立劇場初登場のガブリエーレ・シュナウト(S)が歌ったが、声も容姿もMETで聞いたイーグレンに似ており、やはり迫力十分であった。特に中低音部の

響きが素晴らしかった。このほか今回の「リング」では一貫してアルベリヒを歌ったオスカー・ヒッレブラント(B)、ヴァルトラウテの藤村美穂子(MS)及び

4作すべてで異なった役を歌った(今回はハーゲン)長谷川顕(Bs)も存在感十分であった。グートルーネの蔵野蘭子もミニスカートや下着姿で熱演した。

しかし、グンターを歌ったやはり当劇場初登場のローマン・トレーケル(B)が声、歌唱力、容姿の3拍子が揃っており、最も印象に残った。

なお、オケピットには、今回も準メルクル指揮下のN饗が入り、迫力満点の演奏を響かせた。合唱(新国立劇場及び二期会合唱団)も相変わらず素晴しかった。

(2004.3.31)

キース・ウォーナーの奇抜な演出で話題を呼んだ「トウキョウ・リング」

も今公演でとうとう終わりになり、一寸さびしい気がする。

部分的には、奇を衒っただけと思われるシーンもあったが、新国立劇場の高度の舞台機能をフルに活かした壮大な舞台は十分に目を楽しませてくれた。

今公演でも、トラッキング・ワゴンや奥舞台をフルに活用する一方、映像が効果的に多用された。第一幕及び第二幕は、歌詞の「火に包まれた岩山」

が「病院」と設定されていることもあり、演出にはかなり無理があるように思われたが、最後には、定石的に「ラインの黄金」の最初の場面(映画館)に戻った。

部分的には、ブリュンヒルデが乗る名馬グラーネが小さなおもちゃで、これを鞄に入れて持ち運んだり、相変わらず軽すぎる演出もあったが、

第三幕のラインの乙女たち登場の場面の映像と照明は見事であった。また、ジークフリートの死の場面の演出も斬新で、大変印象的であった。

一方、歌手陣は、開幕早々の3人の女神(ノルン)の響きが悪くやや失望したが、主役級には欧米の優れた歌手を揃えて、総合的にはなかなか聴き応えがあった。

ジークフリートには、第3作「ジークフリート」での同役に引き続きクリスチャン・フランツ(T)が歌ったが、声は、さすがに素晴らしかった。ブリュンヒルデは、

新国立劇場初登場のガブリエーレ・シュナウト(S)が歌ったが、声も容姿もMETで聞いたイーグレンに似ており、やはり迫力十分であった。特に中低音部の

響きが素晴らしかった。このほか今回の「リング」では一貫してアルベリヒを歌ったオスカー・ヒッレブラント(B)、ヴァルトラウテの藤村美穂子(MS)及び

4作すべてで異なった役を歌った(今回はハーゲン)長谷川顕(Bs)も存在感十分であった。グートルーネの蔵野蘭子もミニスカートや下着姿で熱演した。

しかし、グンターを歌ったやはり当劇場初登場のローマン・トレーケル(B)が声、歌唱力、容姿の3拍子が揃っており、最も印象に残った。

なお、オケピットには、今回も準メルクル指揮下のN饗が入り、迫力満点の演奏を響かせた。合唱(新国立劇場及び二期会合唱団)も相変わらず素晴しかった。

(2004.3.31)

2004.5.16:「マクベス」

マクベスといえば、3年程前のヴェルディ没後100年を記念したヘニング・ブロックハウス演出の藤原歌劇団公演(於:東京文化会館)

の斬新な演出が思い出されたため、今公演でも野田秀樹の演出に大きな関心を持って出かけたが、新機軸のアイディアが盛り込まれた公演であり、

新国立劇場初登場の主役3人の歌手も素晴らしく、大いに楽しむことができた。

藤原歌劇団公演では、顔の大部分を真っ白に塗った魔女集団が現れ驚かされたが、今公演では、さらにこれに輪をかけ、魔女達は顔を黒いベールで隠し、

頭上に髑髏を乗せ、黒衣から出る長い手も骸骨という異様な姿で、通常は現れない場面にも、時には黒子のように、時には群集のようにして現れた。また、

1幕と2幕間ではコミックな所作で笑いを誘ったりもした。一方、マクベスに殺される王は、舞台に姿を現さず、玉座のみが担がれて舞台上を動くという奇抜な演出で

あり、ドラマの緊迫感が若干薄れたことも否定できないが、暗いストーリーの救いともなっており、視覚的には大変面白かった。また、回り舞台を

多用し、うまく場面展開がされた。第3幕の魔女達が大釜を煮立てる場面は、特に見事で目を楽しませてくれた。ただし、「森が動く」場面の演出にはもう一工夫ほしかった。

マクベスといえば、3年程前のヴェルディ没後100年を記念したヘニング・ブロックハウス演出の藤原歌劇団公演(於:東京文化会館)

の斬新な演出が思い出されたため、今公演でも野田秀樹の演出に大きな関心を持って出かけたが、新機軸のアイディアが盛り込まれた公演であり、

新国立劇場初登場の主役3人の歌手も素晴らしく、大いに楽しむことができた。

藤原歌劇団公演では、顔の大部分を真っ白に塗った魔女集団が現れ驚かされたが、今公演では、さらにこれに輪をかけ、魔女達は顔を黒いベールで隠し、

頭上に髑髏を乗せ、黒衣から出る長い手も骸骨という異様な姿で、通常は現れない場面にも、時には黒子のように、時には群集のようにして現れた。また、

1幕と2幕間ではコミックな所作で笑いを誘ったりもした。一方、マクベスに殺される王は、舞台に姿を現さず、玉座のみが担がれて舞台上を動くという奇抜な演出で

あり、ドラマの緊迫感が若干薄れたことも否定できないが、暗いストーリーの救いともなっており、視覚的には大変面白かった。また、回り舞台を

多用し、うまく場面展開がされた。第3幕の魔女達が大釜を煮立てる場面は、特に見事で目を楽しませてくれた。ただし、「森が動く」場面の演出にはもう一工夫ほしかった。

歌手も主役、脇役とも充実していた。まず、タイトルロールは、ミュンヘン出身の名歌手ヴォルフガング・ブレンデル(Br)が歌った。初来日ではないが、個人的には

はじめて聴いたので比較はできないが、かなりの高齢(1947年生)にもかかわらず豊かな美声と優れた歌唱力を持ち、貫禄十分であった。

広い音域にわたって強い声が要求されるマクベス夫人

は、ドラマティック・ソプラノの難役の一つであるが、ハンガリー出身のゲオルギーナ・ルカーチは、歌も演技も劇的で、特に強靭な高音部の響きが素晴らしかった。

王の軍指揮官バンクォーを歌った妻谷秀和(Bs)は、重厚な美声を響かせ、2000年1月公演の「ドン・ジョヴァンニ」の騎士長役の際にも感じたが、

欧米の一流歌手に全く引けをとらない実力を示した。また、貴族マクダフは、チェコ出身のミロスラフ・ドヴォルスキー(T)が、力強く歌った。

脇役陣では、侍女役の清水華澄(MS)が出番はわずかながら存在感を示した。(2004.5.18)

2004.6.10:「友人フリッツ」

マスカーニ作曲のこのオペラは、上演される機会も少なく、ビデオも

入手していないので、このオペラを観るのは小劇場オペラ#13の今公演が初めてであった。

マスカーニ作曲のこのオペラは、上演される機会も少なく、ビデオも

入手していないので、このオペラを観るのは小劇場オペラ#13の今公演が初めてであった。 ストーリーは、独身主義者の地主フリッツが

村娘スーゼルに一目ぼれし、司祭のはかりごともあり、最後にはめでたく結ばれるという素朴なものであるが、音楽はコンサート等で

単独に歌われるアリアも幾つか含まれており、親しみやすい曲で満たされている。今公演は、個人的に「お気に入り」の2人(小林菜美、山下牧子)

が好演したこともあり、いっそう楽しかった。

村娘スゼールを歌った小林菜美(S)は、2〜3年前、コンクール入賞者を対象とした新人コンサートで初めて聴き、その素晴らしい美声と歌唱力に

魅了されたが、今公演でもその輝かしい美声が生かされ、好演であった。彼女は、名古屋では、昨年すでにヴィオレッタを歌ったようだが、今後は

東京でもプリマドンナとしての活躍を期待したい。

ジプシー・ベッペを歌った山下牧子(MS)も3年程前の「日本音楽コンクール」ではじめて聴き、その美声と歌唱力に感嘆したが、昨年は、第一回

「東京音楽コンクール」に優勝するとともに、「日本音楽コンクール」でも3位入賞し、その実力が認められるに至った。

今公演でも脇役ながらその実力の片鱗を見せた。

男性陣では、司祭ダヴィッドを歌った小林由樹(Br)の豊かな美声が際立っていた。これまでコンクールの場などで幾度か

聴いてはいたが、今公演は特に素晴らしかった。一方、主役のフリッツは、小貫岩夫(T)が歌ったが、持ち前のやわらかい声が生かされ適役とは思われたが、声量的に

共演者に押され気味の場面もみられた。

ストーリーは、独身主義者の地主フリッツが

村娘スーゼルに一目ぼれし、司祭のはかりごともあり、最後にはめでたく結ばれるという素朴なものであるが、音楽はコンサート等で

単独に歌われるアリアも幾つか含まれており、親しみやすい曲で満たされている。今公演は、個人的に「お気に入り」の2人(小林菜美、山下牧子)

が好演したこともあり、いっそう楽しかった。

村娘スゼールを歌った小林菜美(S)は、2〜3年前、コンクール入賞者を対象とした新人コンサートで初めて聴き、その素晴らしい美声と歌唱力に

魅了されたが、今公演でもその輝かしい美声が生かされ、好演であった。彼女は、名古屋では、昨年すでにヴィオレッタを歌ったようだが、今後は

東京でもプリマドンナとしての活躍を期待したい。

ジプシー・ベッペを歌った山下牧子(MS)も3年程前の「日本音楽コンクール」ではじめて聴き、その美声と歌唱力に感嘆したが、昨年は、第一回

「東京音楽コンクール」に優勝するとともに、「日本音楽コンクール」でも3位入賞し、その実力が認められるに至った。

今公演でも脇役ながらその実力の片鱗を見せた。

男性陣では、司祭ダヴィッドを歌った小林由樹(Br)の豊かな美声が際立っていた。これまでコンクールの場などで幾度か

聴いてはいたが、今公演は特に素晴らしかった。一方、主役のフリッツは、小貫岩夫(T)が歌ったが、持ち前のやわらかい声が生かされ適役とは思われたが、声量的に

共演者に押され気味の場面もみられた。

一方、演出的には、舞台中央に室内の一部(ドア、テーブル等)のみが置かれ、周辺にはミニアチュアの家屋を多数配置し、村の

雰囲気を出そうとしたアイディア(第一幕)は面白いが、背景の大部分がいつものごとく真っ黒のカーテンで、全体的に暗く、アルザス

地方の明るい村落風景を彷彿させるには至らなかった。映像利用等の工夫がほしかった。

なお、オーケストラは、今公演でも舞台奥に配置された。(2004.6.12)

目次に戻る

2004.6.25:「ファルスタッフ」

ヴェルディ最後のオペラ「ファルスタッフ」の新国立劇場での上演は、中劇場での貸し劇場公演(2002.9)を除き、

今回が初めてである。今公演は、脇役にも内外の名歌手を配したきわめて水準の高いものであった。タイトルロールを

歌ったウィーン出身のベルント・ヴァイクル(Br)は、協演のツエドニックともども、

音楽の友社「オペラのすべて2001」の名歌手300人にも入っている名歌手であるが、60歳を超えた現在もその豊かな美声は健在であった。

このアンサンブル・オペラで重要な役目を果たす男声陣では、医師カイウス役のやはりウィーン出身のハインツ・ツェドニック(T)、

フォード役のロシア出身の

ウラディミール・チェルノフ(Br)、フェントン役のジョン・健・ヌッツォ(T)、バルドルフォ役の中鉢聡(T)、ピストーラ役の

妻屋秀和(Bs)もそれぞれの持ち味を生かして好演であった。女声では、クイックリー夫人を歌ったやはり60歳を超えていると

思われるブルガリア出身の著名なアレクサンドリーナ・ミルチェーワ(MS)の豊かな美声が際立っており、フォード夫人

(スーザン・アンソニー、S)及びページ夫人(増田弥生、MS)の影が薄くなってしまった。なお、ファルスタッフ自身の動きは、

これまで実演やビデオで観たものに比べて、喜劇性があまり強調されず、むしろ地味に感じた。

ヴェルディ最後のオペラ「ファルスタッフ」の新国立劇場での上演は、中劇場での貸し劇場公演(2002.9)を除き、

今回が初めてである。今公演は、脇役にも内外の名歌手を配したきわめて水準の高いものであった。タイトルロールを

歌ったウィーン出身のベルント・ヴァイクル(Br)は、協演のツエドニックともども、

音楽の友社「オペラのすべて2001」の名歌手300人にも入っている名歌手であるが、60歳を超えた現在もその豊かな美声は健在であった。

このアンサンブル・オペラで重要な役目を果たす男声陣では、医師カイウス役のやはりウィーン出身のハインツ・ツェドニック(T)、

フォード役のロシア出身の

ウラディミール・チェルノフ(Br)、フェントン役のジョン・健・ヌッツォ(T)、バルドルフォ役の中鉢聡(T)、ピストーラ役の

妻屋秀和(Bs)もそれぞれの持ち味を生かして好演であった。女声では、クイックリー夫人を歌ったやはり60歳を超えていると

思われるブルガリア出身の著名なアレクサンドリーナ・ミルチェーワ(MS)の豊かな美声が際立っており、フォード夫人

(スーザン・アンソニー、S)及びページ夫人(増田弥生、MS)の影が薄くなってしまった。なお、ファルスタッフ自身の動きは、

これまで実演やビデオで観たものに比べて、喜劇性があまり強調されず、むしろ地味に感じた。

一方、舞台は、演出のジョナサン

・ミラーがプログラムにも書いているように17世紀のオランダ絵画の描写に基づいて構成したとのことであるが、たたずまいが

自然でよかった。また、建物壁面の複雑な移動による場面転換は見事であった。しかし、第3幕の夜のウィンザー公園の場面に

ガータ亭内の天井近くの幅広の壁画がそのまま残っていたのには、違和感を持った。

なお、本題とは直接関係はないが、最近のオペラは、字幕付原語上演が普通になっているため、字幕の訳文の適否はともかく、

見易さが重要となっている。特に喜劇の場合には字幕の重要性がいっそう高まる。新国立劇場でこれまでにも幾度か経験したが、

今回も前半は字幕が暗く、年寄りには見づらかった。後半は、明らかに輝度が上がり、見やすくなった。目のなれではなく、

意図的に制御しているものとおもわれるが、今後は最初から十分見やすくなるように設定してほしい。(2004.6.27)

目次に戻る

2004.7.5:「カルメン」

「カルメン」は、コンサート等で単独で歌われる名アリアも多い最もポピュラーなオペラの一つであるが、

序曲はもとより全曲を通じて躍動感にあふれたメロディーが素晴らしく、いつ聴いてもやはり楽しい。新国立劇場でも今回が3度目の公演であるが、

これは、2回目のマウリツィオ・ディ・マッティーア演出による2002年6月公演の再演である。演出的には、多すぎるほどの群集を舞台に上げ、

賑やかなスペインの街角や闘牛場の雰囲気を写実的に見事に現出させた。第3幕では、豪華な闘牛場の中と殺風景な外回りを回り舞台を利用して、巧みに対比して見せた。

総じて、演出的には、初回(1999年1月)に見たものより明らかに楽しかった。

「カルメン」は、コンサート等で単独で歌われる名アリアも多い最もポピュラーなオペラの一つであるが、

序曲はもとより全曲を通じて躍動感にあふれたメロディーが素晴らしく、いつ聴いてもやはり楽しい。新国立劇場でも今回が3度目の公演であるが、

これは、2回目のマウリツィオ・ディ・マッティーア演出による2002年6月公演の再演である。演出的には、多すぎるほどの群集を舞台に上げ、

賑やかなスペインの街角や闘牛場の雰囲気を写実的に見事に現出させた。第3幕では、豪華な闘牛場の中と殺風景な外回りを回り舞台を利用して、巧みに対比して見せた。

総じて、演出的には、初回(1999年1月)に見たものより明らかに楽しかった。

一方、歌手は主役の3人(カルメン、ホセ、エスカミーリョ)

は、新国立劇場初登場であるが、すでに欧米で十分な実績のある人達らしく、声はさすがにみな立派であり、高水準の公演であった。あえて

ドラマとして注文をつけるとすれば、カルメンのナンシー・ファビオラ・エッレラ(MS, スペイン出身)は声も容姿も良かったが、

初回の坂本朱のような奔放な演技がほしかった。ホセ役のヒュー・スミス(T, 米国出身)は、力強さと丸みを兼ね備えた美声で歌は良かったが、

無理な注文とは思うが体躯があまりにも立派で、どうしてもカルメンに簡単に振られる男には見えなかった。逆に、エスカミーリョ役のチェスター・

パットン(Br, 米国出身)は、声が重厚ながらやや暗く、演技的にもカルメンを惹きつける颯爽とした伊達男のイメージではなかった。

一方、ミカエラを歌った大村博美(S)は、声量もあり、歌もうまいが、中低音部の響きがやや悪く、個人的には

例えば森麻季のような透明感のある声で聴きたかった。脇役では、スニガの長谷川顯(Bs)、モラレスの青山貴(Br)、

フラスキータの大西恵代(S)が健闘した。(2004.7.6)

2004.7.17:「インテルメッツォ」

リヒャルト・シュトラウスのオペラは、管弦楽と歌の融合が特に見事で、うねるような独特の曲想が魅力的である。ポピュラーな

「薔薇の騎士」や「サロメ」のほか、日本でも近年数多くの彼の作品が上演されるようになったのは大変喜ばしい。

この数年の間に東京で観ただけでも、前述の2作品のほか、「ナクソス島のアリアドネ」、「アラベッラ」、「無口な女」、

「カプリッチョ」、「エジプトのヘレナ」があり、今回は、ビデオ(英語版)でしか知らなかった「インテルメッツォ」を日本初演として観ることができた。

さらに今年の11月には新国立劇場で「エレクトラ」公演が予定されている。

今回の公演は、東京室内歌劇場主催の中劇場での「貸し劇場公演」であり、文化庁の芸術団体重点支援事業による支援も受けている。

「インテルメッツォ」は、「交響的間奏曲を伴う2幕の小市民的喜劇」という副題がつけられているように、

作曲者のR.シュトラウス自身が体験した誤解(見知らぬ女性からの手紙の誤配)に基づく夫婦喧嘩が主題となっている珍しいオペラである。

シュトラウス自身が書いた台本(プログラムに対訳が添付されたのはありがたい)からもわかるように、早口の日常会話的なやりとりが多いため、

ドイツ語に堪能な歌手でなければつとまらない。この点からも今公演では適材適所の歌手を集め、原作の良さが十分に伝えられた。

シュトルヒ夫人クリスティーネを歌った釜洞祐子(S)は、出だしではシュトルヒの多田羅迪夫(Br)の強靭な美声に押され気味に

思われたが、ヒステリックな主人公の役を見事なドイツ語を駆使して歌い演じた。ルンマー男爵役の近藤政伸(T)は

立派な声ではあるが、この役には少々声が重すぎたたようにも思われた。脇役陣もアンナ役の若槻量子(S)、公証人役の

竹澤嘉明(Br)、宮廷歌手役の平野忠彦(Br)等が好演した。多くのオペラの日本初演を行っている指揮者の若杉弘は、今回も力を発揮し、初演を成功させたが、

今後もこのような名作をわれわれオペラファンに紹介して貰いたい。

一方、鈴木敬介演出による舞台は、大きな共通の壁面パネルを各場面でうまく使い分け、簡素ながらそれぞれの場面の雰囲気がかなりよく現されていた。

(2004.7.18)

リヒャルト・シュトラウスのオペラは、管弦楽と歌の融合が特に見事で、うねるような独特の曲想が魅力的である。ポピュラーな

「薔薇の騎士」や「サロメ」のほか、日本でも近年数多くの彼の作品が上演されるようになったのは大変喜ばしい。

この数年の間に東京で観ただけでも、前述の2作品のほか、「ナクソス島のアリアドネ」、「アラベッラ」、「無口な女」、

「カプリッチョ」、「エジプトのヘレナ」があり、今回は、ビデオ(英語版)でしか知らなかった「インテルメッツォ」を日本初演として観ることができた。

さらに今年の11月には新国立劇場で「エレクトラ」公演が予定されている。

今回の公演は、東京室内歌劇場主催の中劇場での「貸し劇場公演」であり、文化庁の芸術団体重点支援事業による支援も受けている。

「インテルメッツォ」は、「交響的間奏曲を伴う2幕の小市民的喜劇」という副題がつけられているように、

作曲者のR.シュトラウス自身が体験した誤解(見知らぬ女性からの手紙の誤配)に基づく夫婦喧嘩が主題となっている珍しいオペラである。

シュトラウス自身が書いた台本(プログラムに対訳が添付されたのはありがたい)からもわかるように、早口の日常会話的なやりとりが多いため、

ドイツ語に堪能な歌手でなければつとまらない。この点からも今公演では適材適所の歌手を集め、原作の良さが十分に伝えられた。

シュトルヒ夫人クリスティーネを歌った釜洞祐子(S)は、出だしではシュトルヒの多田羅迪夫(Br)の強靭な美声に押され気味に

思われたが、ヒステリックな主人公の役を見事なドイツ語を駆使して歌い演じた。ルンマー男爵役の近藤政伸(T)は

立派な声ではあるが、この役には少々声が重すぎたたようにも思われた。脇役陣もアンナ役の若槻量子(S)、公証人役の

竹澤嘉明(Br)、宮廷歌手役の平野忠彦(Br)等が好演した。多くのオペラの日本初演を行っている指揮者の若杉弘は、今回も力を発揮し、初演を成功させたが、

今後もこのような名作をわれわれオペラファンに紹介して貰いたい。

一方、鈴木敬介演出による舞台は、大きな共通の壁面パネルを各場面でうまく使い分け、簡素ながらそれぞれの場面の雰囲気がかなりよく現されていた。

(2004.7.18)

目次に戻る

2004.8.3:「ルチア」

「愛の妙薬」、

「ノルマ」に次ぐラ ヴォーチェ主催の「貸劇場公演(オペラ劇場)」第3弾である。前2曲同様公演のDVD化が

計画されているようで、キャストストも大変豪華であった。表題役のルチアは、大歌手マリエッラ・デヴィーア(S)

が歌ったが、デビュー以来この役を得意としているというだけに、非の打ち所のない見事な声と歌唱力で聴衆を酔わせた。

昨年3月東京文化会館で聴いた「イタリアのトルコ人」の時にも感じたが、声のコントロールがまさに自由自在であった。

兄エンリーコ役はこれも最高のヴェルディ・バリトンとしておなじみのレナート・ブルゾン(Br)が歌ったが、あと2年ほどで70才になるとは

とても思えないよく響く美声で、演技的にも存在感十分であった。エドガルトを歌った「ポスト三大テノール」の有力候補ともいわれているアルゼンチン出身

のマルセロ・アルバレス(T)は、個人的にはかならずしも好みの声ではないが、さすがに良く通る豊かな声を持ち、熱情的にエドガルト

を歌い、演じた。

ライモンドを歌った若手(といっても40歳)の名歌手カルロ・コロンバーラ(Bs)の重厚な低音も見事であった。このほか、

エレナ・ベルフィオーレ(侍女アリーザ)及び2人の日本人テノール中鉢聡(アルトゥーロ)、樋口達哉(ノルマンノ)もなかなか

の好演であった。

一方、演出及び美術・衣装は、ルキアネッツが好演した2年前(2002年10月)の新国立劇場主催の公演と同じで、それぞれヴィンチェンツォ・

グリゾストミ・トラヴァリーニ及びアルフレード・トロイージが担当したが、正統的な演出、殊に端末を赤く血に染めた長い

白布を引きながらルチアが階段のうえから登場するシーン、は見事であった。なお、重厚な舞台装置は2年前のものがそのまま使用された。

衣装も1,2幕のルチアの豪華なものをはじめ、群集にいたるまで手の込んだ見事なもので、視覚的にも十分に楽しませてもらった。

ともかく大変水準の高いオペラ公演であり、DVD発売の暁には、記念に是非購入したいと思っている。(2004.8.5)

「愛の妙薬」、

「ノルマ」に次ぐラ ヴォーチェ主催の「貸劇場公演(オペラ劇場)」第3弾である。前2曲同様公演のDVD化が

計画されているようで、キャストストも大変豪華であった。表題役のルチアは、大歌手マリエッラ・デヴィーア(S)

が歌ったが、デビュー以来この役を得意としているというだけに、非の打ち所のない見事な声と歌唱力で聴衆を酔わせた。

昨年3月東京文化会館で聴いた「イタリアのトルコ人」の時にも感じたが、声のコントロールがまさに自由自在であった。

兄エンリーコ役はこれも最高のヴェルディ・バリトンとしておなじみのレナート・ブルゾン(Br)が歌ったが、あと2年ほどで70才になるとは

とても思えないよく響く美声で、演技的にも存在感十分であった。エドガルトを歌った「ポスト三大テノール」の有力候補ともいわれているアルゼンチン出身

のマルセロ・アルバレス(T)は、個人的にはかならずしも好みの声ではないが、さすがに良く通る豊かな声を持ち、熱情的にエドガルト

を歌い、演じた。

ライモンドを歌った若手(といっても40歳)の名歌手カルロ・コロンバーラ(Bs)の重厚な低音も見事であった。このほか、

エレナ・ベルフィオーレ(侍女アリーザ)及び2人の日本人テノール中鉢聡(アルトゥーロ)、樋口達哉(ノルマンノ)もなかなか

の好演であった。

一方、演出及び美術・衣装は、ルキアネッツが好演した2年前(2002年10月)の新国立劇場主催の公演と同じで、それぞれヴィンチェンツォ・

グリゾストミ・トラヴァリーニ及びアルフレード・トロイージが担当したが、正統的な演出、殊に端末を赤く血に染めた長い

白布を引きながらルチアが階段のうえから登場するシーン、は見事であった。なお、重厚な舞台装置は2年前のものがそのまま使用された。

衣装も1,2幕のルチアの豪華なものをはじめ、群集にいたるまで手の込んだ見事なもので、視覚的にも十分に楽しませてもらった。

ともかく大変水準の高いオペラ公演であり、DVD発売の暁には、記念に是非購入したいと思っている。(2004.8.5)

目次に戻る

「アイーダ」は、新国立劇場の柿落し公演の一つとして1998年11月に上演され、当時その装置の豪華さが大きな話題になったが、

個人的には、残念ながら「売切れ」でこれを見落としてしまった。このため、同一プロダクションの今公演に大きな期待を持って出かけたが、

歌手、装置ともすばらしくこのスペクタクル・オペラの代表曲を満喫することが出来た。

歌手陣は、脇役も含めて世界的に活躍する実力者が配され、声の饗宴を楽しむことが出来た。アイーダは、

ノルマ・ファンティーニ(伊出身、S)が歌ったが、この役を80回以上も歌っているというだけに歌も演技も板についており、

中・低音や弱声の響きが特に美しかった。なお、彼女は、クピード同様新国立劇場出演5回目であり、

日本にファンクラブまであるそうだ。ラダメスは、お馴染のアルベルト・クピード(伊出身、T)が歌ったが、

相変わらずすばらしい高音を聴かせてくれた。アムネリスは、新国初登場のルチアーナ・ディンティーノ(伊出身、MS)が歌ったが、

高音から低音まで、豊かな美声を響かせ強く印象に残る好演であった。また、アモナズロの牧野正人(Br)およびランフィスの

カルロ・コロンバーラ(Bs)も抜群の豊かな美声を響かせ好演であった。大人数の合唱(新国立劇場合唱団/藤原歌劇団合唱部)

も迫力十分であった。

「アイーダ」は、新国立劇場の柿落し公演の一つとして1998年11月に上演され、当時その装置の豪華さが大きな話題になったが、

個人的には、残念ながら「売切れ」でこれを見落としてしまった。このため、同一プロダクションの今公演に大きな期待を持って出かけたが、

歌手、装置ともすばらしくこのスペクタクル・オペラの代表曲を満喫することが出来た。

歌手陣は、脇役も含めて世界的に活躍する実力者が配され、声の饗宴を楽しむことが出来た。アイーダは、

ノルマ・ファンティーニ(伊出身、S)が歌ったが、この役を80回以上も歌っているというだけに歌も演技も板についており、

中・低音や弱声の響きが特に美しかった。なお、彼女は、クピード同様新国立劇場出演5回目であり、

日本にファンクラブまであるそうだ。ラダメスは、お馴染のアルベルト・クピード(伊出身、T)が歌ったが、

相変わらずすばらしい高音を聴かせてくれた。アムネリスは、新国初登場のルチアーナ・ディンティーノ(伊出身、MS)が歌ったが、

高音から低音まで、豊かな美声を響かせ強く印象に残る好演であった。また、アモナズロの牧野正人(Br)およびランフィスの

カルロ・コロンバーラ(Bs)も抜群の豊かな美声を響かせ好演であった。大人数の合唱(新国立劇場合唱団/藤原歌劇団合唱部)

も迫力十分であった。